2019年10月11日, 必一体育特邀中國社會科必一文學所陸建德研究員舉辦了“北體人文論壇”第一期,講座題目為“莎士比亞筆下的民眾”。此次講座吸引了多所高校和研究機構的一百多名聽眾到場,反響極其熱烈。本文字稿根據講座錄音整理,經主講人審定並授權發布。

大家好🏌🏻,我今天講的話題是“莎士比亞筆下的民眾”。我覺得學文學的人,不管是學中國文學還是英國文學,一定要讀一點莎士比亞。莎士比亞在中國的地位也特別高👰🏻。從19世紀中後期開始,中國就有一批人有誌於翻譯事業。例如湖南人魏源🧑🏿💼,從1840年代開始編寫《海國圖誌》👨🏿🔬,談到英國時就提及莎士比亞🧑🏽🍼。19世紀中期以後,沿海地區出現了一些與教會關系密切的新式學堂。教會學校既教中文也教英文👨🔧,教英文一般也少不了莎士比亞。比如19世紀 70年代創立的上海聖約翰大學🤞🏿,根據我看到的老照片💽👐🏼,聖約翰大學早在1890年代就排演過莎士比亞的戲劇🕍。我們知道🧖🏼♂️,朱生豪很早就開始翻譯莎士比亞;20世紀的很多名人都翻譯過莎士比亞,比如梁實秋,一個人翻譯了莎士比亞全集。我在復旦念書時有一位老師楊烈先生,用詩體翻譯過莎士比亞;我以前外文所的同事卞之琳先生,也翻譯過莎士比亞著名的四大悲劇。莎士比亞作品的翻譯,在中國20世紀文學史上是值得大書特書的一章。莎士比亞對我們的文學創作👮,對新戲也就是新話劇的影響特別大👰🏻。

從19世紀開始,莎士比亞在中國的接受就沒有間斷過。到上個世紀五、六十年代,盡管當時的文學翻譯是有所甄別的,必須看作家的政治背景,但古典名劇的翻譯仍然非常發達💆🏻♂️。五、六十年代莎士比亞在中國的接受度很高🙆🏻♀️,還有一個原因是馬克思、恩格斯對他的肯定🤒。像我這一輩的讀書人都讀過馬克思👩💻、恩格斯🤌🏽,他們在很多場合都談文學,只要提到莎士比亞,全是肯定和贊揚的文字。馬恩有時提到一些德國的偉大作家如歌德,偶爾還有一些批評,說他還有帶一點小市民習氣。馬恩時常批評一些作家,有時甚至帶著嘲諷🚣🏻,但對莎士比亞的佩服和贊揚卻不留余地😅。馬克思的女兒在回憶錄中說,馬克思能大段背誦莎士比亞的戲劇,甚至一些不太有名的劇本中的一些細節,他也能出口成誦👷🏿♂️。因為得到馬克思、恩格斯的高度評價🍷,所以五👩🦽、六十年代在中國沒人批評莎士比亞,這也給莎士比亞在中國的流行鋪平了道路📺。一般說到莎士比亞,我們喜歡講他的幾大悲劇,馬克思🧕🏻、恩格斯卻非常喜歡莎士比亞的喜劇。因為莎士比亞喜劇中的許多人物都是平民百姓🕢🧑🏽🏭,寫得非常鮮活,富有幽默感🕺🏼。

這裏我想談一點個人的讀書感受,莎士比亞寫戲劇是不把自己放進去的。中國傳統詩人寫詩時要言誌,要談自己的抱負,常把自己看作詩歌的主人,詩中無形的敘述者往往就是詩人自己。旅美華裔學人陳世驤先生說,中國詩歌有一種抒情的傳統。“抒情詩”的英文是lyric,“抒情傳統”就是lyrical tradition🐎。在抒情詩中,詩人把自己當作抒情詩裏的“我”,詩人和詩中的“我”具有一定程度的等同性。但莎士比亞戲劇的個人性卻很不明顯,他有一種超越個人的視角🦸♀️。英文中有一個詞叫impersonality,也就是“非個人性”。英國浪漫派中有位特別出色的詩人👩❤️👩,去世很早,叫約翰·濟慈(John Keats)。濟慈沒上過大學,不像拜倫和雪萊出自劍橋、牛津🤹🏿♂️,但他的天分特別高🧖🏻♂️。濟慈的有些文學評論反映在他的書信裏,其中有一封信提到過“negative capability”這個概念,勉強可譯為“消極能力”🤾🏼♂️。negative也可以譯為“負面的”🦁,濟慈希望自己創作時能有一種“負面的”能力,能把已經形成的“我”消解為無形的。我們每個人談論東西,都會帶上自己的感情色彩↘️、思想色彩,但濟慈要求寫詩時把自我降到最低,做到“去我”。他覺得像莎士比亞這樣的詩人,特別具備這種“消極能力”,因此他非常佩服莎士比亞,希望自己在寫詩時也能具有這種能力。

“消極能力”的好處是什麽呢🕵🏼♀️?就是將自我消解掉🚦,從而使創作者很容易進入其他人的內心🧛♂️,從他們的角度看問題。如果一個抒情詩人的自我感覺特別好🛻,他是做不到“去我”的🧔🏼♂️,他看一切東西必然都帶有個人色彩。但真正出色的、天才的詩人👬🏼,一定要把自我消解掉。自我消解掉這個觀念十分重要👩🏼⚖️,“自我”的英文是self,加上一個前綴un🤟🏻,就是“去我”🧑🎄,成為unself。把自我去掉的人尤其容易成為戲劇家🎡,因為戲劇家要寫各種不同的人物,這跟抒情詩人是不一樣的。抒情詩人從頭到尾都講“我”🖕🏿🙏🏻,但戲劇家最重要的任務是創造人物,各種各樣的人物🧑🏻🦰,他們都有各自的生命。莎士比亞戲劇中有大量的人物,他們都是很鮮活的,好像都是自己跳出來的:這是麥克白,這是李爾王👩⚖️,這是羅密歐與朱麗葉。戲劇詩人難能可貴的是能寫不同的人物,他一定要能進入到不同人物的內心🛵,從他們的角度🧙♂️、感情、思想、立場看問題,所以他必須把自己盡量取消掉。最終這樣寫出來的人物♙,用英國20世紀小說家福斯特(E.M. Forster)的話說🔆,就是圓形人物👎🏼;是血肉豐滿的人,不是一個簡單貼標簽的扁平人物。所以,讀莎士比亞時特別重要的一點就是不要有僵化的指導觀念,不要預先貼標簽。

莎士比亞以“消極能力”創作出的人物形形色色,我們能說出很多名字✢。莎士比亞大量的戲劇都涉及到普通老百姓,他對普通老百姓是非常同情的🧚🏽♀️。比如很多仆人形象👶🏿,《羅密歐與朱麗葉》中有一個仆人,是一位中年婦人🏊,就寫得非常有趣。莎士比亞喜劇中的普通人形象很多,比如《仲夏夜之夢》等,可以看到許多普通的英國人,作為一個個鮮活的個體出現👨🏿🎓🤽🏿♀️。但我今天要講的跟這些普通人不一樣,我今天講的是民眾👨🚒。民眾,就是很多人聚集在一起🧑🚀,跟一個🐞、兩個人作為單獨的角色出現不一樣𓀚✨。因為單獨的個人都是作為個人在發聲🤦♂️,是從自己的角度來說話🙅🏿♀️。但當涉及到民眾時,即沒有名字的一大群人時,形象不一定很好。

莎士比亞創作時,正是英國國力日益變得強盛的時代🫦。當時英國湧現出大批劇作家,莎士比亞出身貧寒🧑🏽,不像克裏斯托弗·馬洛(Christopher Marlow)等人有大學背景。在伊麗莎白時代,戲劇演出是一筆巨大的生意,戲院裏既有貴族,也有百姓,大家都愛看戲。莎士比亞的戲特別賣座,到1590年代,他在倫敦劇壇的地位變得很高。當時很多人👍⛹🏿♂️,特別是有大學背景的人👳🏼♂️,把他看作暴發戶。需要註意的是👨👧👧,莎士比亞的時代與我們現在不一樣👩🏽🍳,那時他們的創作未必是很認真的。莎士比亞的創作有時就比較隨意,有些劇作是急就章,有些戲劇大量使用俚語、笑話😶。莎士比亞1564年出生𓀃,1616年去世,只活了52歲,談不上長壽。他去世後人們才把他的作品匯集起來,在1623年出版了第一對開本(first folio)👨👩👦🤾♀️。莎士比亞生前並沒把自己的創作當回事,也沒想過要青史留名。

我想強調的是,莎士比亞的戲劇有大量與前人作品重疊的地方,借鑒的東西特別多。如果有人說莎士比亞剽竊👩🏽💼,那是肯定的,莎士比亞的確“剽竊”過很多東西🍷。有些人一定要說莎士比亞的戲劇裏的觀念不是他的𓀔,是來自於誰的🚶🏻♀️,其實這沒必要。莎士比亞不僅寫了大量的英國歷史劇,還以古希臘羅馬的故事為原本寫過一些戲劇🤱🏽。比如古羅馬史學家、傳記作家普魯塔克🌡,寫過一本《名人傳》,裏面有些人物莎士比亞順手就拿來用。莎士比亞是沒有禁忌的👨🏿✈️,他跟孫悟空一樣👃,其他人果園裏的桃子也會摘。“莎士比亞”本身就是一個混合的概念⛪️👩🏻,他大量的東西都是從其它作品中東摘一點、西摘一點。如果非要強調著作權🫢,那麽他現存的不管是37#️⃣、38還是39部劇作🥡,也都有別人的貢獻。也有人猜測真正的“莎士比亞”應該是誰,但我覺得這個問題沒太多意義👩🏿🔧,不值得過多討論🤰🏼,我們應關註莎士比亞劇作本身。

莎士比亞本人出身微寒🥜,對底層小人物往往十分同情,筆下不乏性格鮮明、充滿活力的小市民💗。莎士比亞寫平民,比如說《仲夏夜之夢》中的大量普通人🍀,都是很可愛的;但寫到一批人⤴️、一群人在一起,有時候卻是不留情的🪓。魯迅先生曾決定做一個無政府主義者,他的意思其實是要做一個獨立的、雄大的個人。他覺得中國有很多人都是躲在群體的名義下發聲,而他想做一個獨立的無政府主義者。魯迅先生比較怕四個字👨🏿⚕️,叫“烏合之眾”🪦,因為他作為一個善於思考的人,不願被群體的情緒牽著走。魯迅先生還介紹過一位法國作家勒龐(Le Bon)🚋,他專門寫過一本《烏合之眾》🤹🏿♂️。對於這種群體性思維♿,魯迅是比較謹慎的😎;而當民眾以群體出現時,莎士比亞往往也持嘲諷態度。雖然自己出身平民,但莎士比亞對很多平民聚集在一起,卻是不以為然的。

莎士比亞筆下的人物,有些是有鴻鵠之誌的,比如麥克白。不過像《麥克白》這類劇,裏面的人物大多是帝王🤞🏼、將軍,不是普通人。當然在許多戲劇中🚬,莎士比亞也給予了普通人很多同情。但他對那些想突然改變自己身份,想突然由社會的下層躋身中層或上層的人,是比較警覺的,甚至很不喜歡。在莎士比亞最早期的劇作中,有一部歷史劇《亨利六世》,分為上中下三本🤸🏿♀️。其中第二本講到一次平民造反,一些烏合之眾聚集在一起,想改變他們的身份🛰,想通過暴力改變社會秩序。這次平民造反、革命,或者說叛亂、起義,帶頭的人叫傑克·凱德(Jack Cade)💆🏻。凱德本是歌手藝人,但他為自己虛構出一個貴族的身份背景,他認為這個世界太不公平,於是煽動一批民眾造反,將自己造反的理由演說得特別好聽。比如他說:“好老百姓們🧑🏽🎄,我謝謝你們!我要取消貨幣,大家的吃喝都歸我承擔,我要讓大家穿上同樣的好衣服,這樣大家能夠和睦相處,大家都和兄弟一般🌴,而且大家都擁戴我做他們的主上。”

英國有很強的法律傳統,所以凱德首先要否定法律,把所有的律師殺光😁。他認為有些人把法律寫在羊皮紙上,老百姓的一切事務就都受製於法律;羊皮紙上的一大堆字,就能把人害得走投無路🧙🏻,這太混賬了。凱德說造反了誰都可以寫個東西,可以隨便打上蜂蠟生效;原來律師做的事,一切有特殊權利的人做的事,現在每個人都可以做。凱德的觀點有時很滑稽、很極端。比如,當時英國跟法國的關系長期不好💇🏼♂️,英國在世界爭霸的過程中最大的對手就是法國✌🏽。法國是英國的“他者”,是英國的世仇🧎♀️➡️。凱德就很會利用這種狹隘的民族情緒。比如他會說:這個人會說法國話,可見是個賣國賊。他還說:“法國人是我們的敵人🏃🏻♂️➡️,那很好,我來問你們,會說敵人語言的人能不能做一個好官?”他煽動烏合之眾的邏輯是🍭:會說敵人語言的人肯定不能做個好官,所以大家要推翻他。莎士比亞在這裏用“群眾”這個詞來指稱這群人🫶🏼,於是群眾響應:“不能👳🏻♂️,不能!我們一定要他的腦袋↙️!”

凱德是民眾造反的領袖,他有名字,但追隨他的群眾沒有名字🥃。莎劇中的小人物個個都有名字♌️😓,民眾卻是沒有名字的💠。民眾,英文是people,也可以說the masses,還可以說populace。莎士比亞對某些群體的出現比較警覺,覺得他們不能好好思考👨🏻🦯,容易被一種烏合之眾的情緒左右🚬🥿,貿然去做一些事。《亨利六世》描寫的凱德這批人0️⃣,就很有殺傷力🧑🏽🎨。伊麗莎白時代的英國人對宇宙的秩序應該如何,人間的秩序應該如何,有一套自己的想法🧑🦱。他們認為♢,世界是一個環環相扣的整體,人的不同地位都是被規定好的☂️。他們不希望世界發生突然的改變,對於這種溢出法律範圍外的民眾造反,英國人是抵觸的。莎士比亞對於在法律秩序下一批人造反,也是持懷疑態度的。從最早期的創作開始,莎士比亞對所謂群眾就是持否定態度的,因為大批的人聚集起來♕,其實就是不明真相的群眾,是烏合之眾🔂👴🏼。烏合之眾的情緒是很危險的🧑🧑🧒🧒,他們容易受有野心的個人的言辭鼓動,貿然去擾亂一個秩序。一旦成為烏合之眾中的一員🪒,就會被個別陰謀家比如凱德牽著鼻子走🚶🏻♀️➡️。

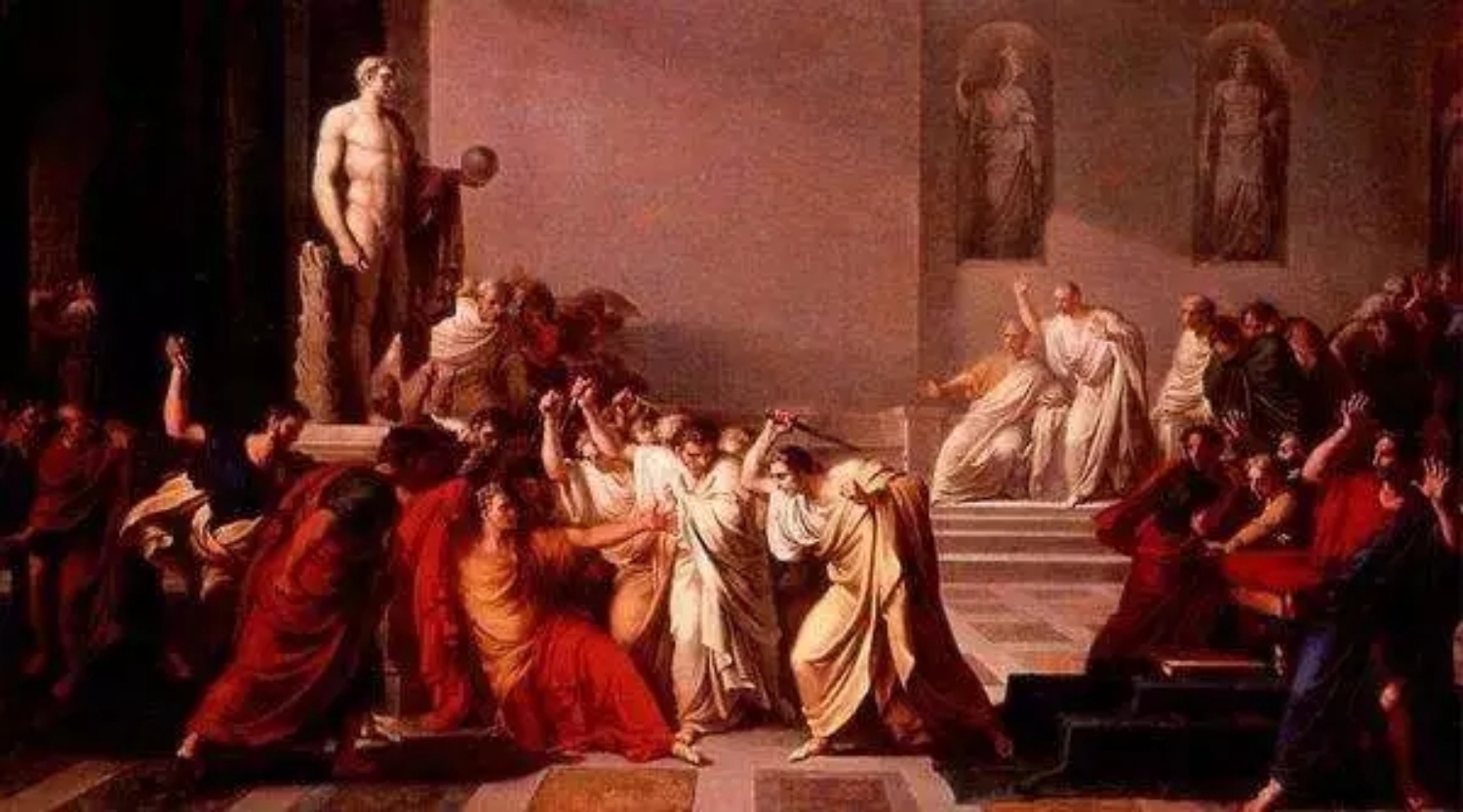

莎劇中的民眾有些在英國,還有些出現在古羅馬。莎士比亞特別會寫歷史題材🧑🏻🎤,他有一部歷史劇《裘力斯·凱撒》,講的是古羅馬的一個領袖。莎士比亞筆下有很多角色特別擅長言辭👶🏽,修辭功夫特別好🤾♛。古希臘羅馬的大量公眾人物,講話都是出口成章👨🏼🔬,不看講稿🤦🏻♂️🌴。對他們來說,要成為一個政治家一定要長於演說,才會獲得大家的支持。羅馬的政治製度比較復雜💂🏼♀️,有普通市民⤴️,有元老院🚴🏻,還有領袖⏪👩🏿🏫。凱撒是一個特別強勢的領袖,他出現之後,當時羅馬其他一些愛國者🧗🏿♀️,覺得羅馬原來的體製被凱撒破壞了。羅馬本來有元老院、貴族,他們應該跟凱撒、跟市民代表成為一個和諧的整體。但凱撒太強勢了🧑🏻,他們害怕怕凱撒變成獨裁者🚣🏻,於是就考慮怎麽把凱撒去掉,想來想去最終決定暗殺。3月15號這一天,一些羅馬的所謂愛國人士匯集在一個公共議事廳👮🏿♀️,在凱撒出現時把他刺殺了。

行刺者中有一個人,他的名聲在羅馬特別好♑️,大家都認為他是非常高尚的人,叫布魯圖斯(Brutus)🚣🏿♀️。在暗殺者中布魯圖斯地位最高👽,因為他有道德上的聲望❕。凱撒臨死前特別驚訝,想不到布魯圖斯也參與刺殺🏊🏻。事後刺殺者要面對羅馬民眾,交代凱撒之死,要讓廣大民眾來接受這個事實❕:凱撒死了,要實行新的領導製度📪。當大批羅馬市民聞訊趕來時🙍🏿♀️,布魯圖斯就代表刺殺者登臺向他們講話。他說:我們是不得已才殺死凱撒。為什麽要這麽做🤟🎧?因為你們大家都是有自由的,我們要保護你們的自由☸️,而凱撒獨裁的趨勢越來越危險。布魯圖斯有句非常有名的話:“並不是我不愛凱撒,我也愛凱撒,但我更愛羅馬。”布魯圖斯特別強調一點,即他絕對不是為了謀取自己的利益而刺殺凱撒,而是為了羅馬的未來。布魯圖斯演說完畢🛍,民眾覺得他說得太好了,特別擁護他。大家原來都很熱愛凱撒,現在一致反對凱撒𓀀,覺得刺殺者做得對。

但布魯圖斯有個非常危險的對手安東尼,他對凱撒的遇刺心懷不滿。這時安東尼跳上臺,對民眾展開演講,他的演講非常有技巧——他不斷說布魯圖斯道德高尚,每說幾句話就誇布魯圖斯是個正人君子。安東尼用他的技巧向民眾呈現這樣一幅矛盾的圖景:比方說,黑板的這個地方我原本看起來是白的,而布魯圖斯說它是黑的;因為布魯圖斯是個正人君子,所以我現在看它也是黑的,大家說是不是🎿?他反復使用這種修辭技巧,讓民眾突然意識到:安東尼說布魯圖斯認為這個是黑的🧑🏽⚕️😰,但實際上不是這樣,它是白的。安東尼不時說“布魯圖斯是個gentleman”、“布魯圖斯是個正人君子”,不斷地重復。他把顛倒黑白的人說成正人君子,他自己是站在正人君子一邊,然後讓大家來判斷🫴🏼。民眾開始還真覺得他認為布魯圖斯是正人君子,但幾次下來,他們發現安東尼實際上是在批判布魯圖斯,然後覺得自己也受到了布魯圖斯的蒙蔽。後來安東尼還說凱撒還有一份遺囑民眾都沒看到,遺囑規定要給每一個羅馬人一筆錢🦵。這時群眾聽了就更奇怪了,錢沒了↙️🐥;他還說凱撒還有很多私家園林🧿,承諾都向公眾開放。最後大家明白了🥷🏼:布魯圖斯他們其實是謀殺了凱撒,也消滅了普通民眾發財的希望✳️。不然凱撒活著的話🏋🏼,他死後民眾可以分享他的很多遺產。民眾也就不管是真是假💊,在安東尼上臺演說之後𓀚,局勢就徹底翻轉了。民眾跟著安東尼反對布魯圖斯↪️,然後就爆發了內戰🤵🏿。

我們看到,這些演講背後都是修辭學在起作用。在論說過程中,雖然庸眾腦子轉得不快,容易被誤導,但也必須有一個前提:演說者必須說服庸眾,不能避開庸眾🤸🏼♀️。說服是不容易的,英文有一個表達叫the art of persuasion,勸說就是一種藝術。這種藝術也許是虛偽的,但它有個必不可少的程序:我說出來這一套就是要讓你們認可,我不能跳過你們就貿然做決定。我可以欺騙你們,但你們是很重要的,也許你們還有人說得比我更漂亮;如果要反對我,那麽你就要有個登臺演說的機會。這套本事讓我們意識到🧗🏻♂️,政治這門藝術實際上是特別復雜的。在古希臘、古羅馬🦒,政治是跟修辭學密切聯系的🟨。古希臘實行民主製時,起初他們害怕修辭學,使用抽簽的形式進行推選👳。但後來他們覺得這樣不夠☘️,還需要進行演說🍱🌍。雖然演說背後也有很多陷阱✌🏻,特別長於演說的人會占便宜🧘🏼♂️,不善演說的就吃虧💅🏻,會被民眾拋棄。但這是一個遊戲規則,不得不服從🤱。所以《裘力斯·凱撒》中的場景特別精彩,布魯圖斯和安東尼輪番上臺演說🤾🏽♀️,技巧非常好,局勢翻轉特別快,這種場景我覺得是莎劇的精華。大家以後可以留意一下,演說的藝術如何在莎劇中得到充分的反映。在演說中𓀗,老百姓、民眾往往缺少頭腦📝👊、缺少判斷,搖擺不定。最終他們做了前後矛盾的事情或決定,卻仍覺得自己在理🐿。莎士比亞對民眾的判斷力是持懷疑態度的,從這點上講,如果說莎士比亞有什麽政治觀點的話,我覺得他的政治觀點可能是比較保守的👼🏽,比較贊成現狀。

最後再舉一部莎士比亞的戲劇,由於民眾的某些判斷、某些要求的不合理,最終釀成了一個悲劇。這部劇在國內提得比較少,英文名是Coriolanus,即《大將軍寇流蘭》。寇流蘭是羅馬的一位英雄,他有一種內在的驕傲🍝。一般有些人很驕傲的話🫸👩👧👧,就往往喜歡炫耀自己的成就。但在莎士比亞看來🕟,這不叫驕傲,真正驕傲的人從不誇耀自己的成就,寇流蘭就是這樣。寇流蘭將軍打仗特別勇猛,為國家出生入死,但他總覺得自己的勇敢不值一提。他從不說自己受過多少傷,盡管為羅馬而戰的他渾身是傷。寇流蘭的夫人很愛他🛤🙇,特別不願意看到丈夫出生入死🚛,怕他受傷🏗、怕他死去👩🏿💼。他母親卻總希望兒子為羅馬打仗,最好是帶傷回來👩🏽💻,即使死去她也在所不惜🍇。這裏有一種價值觀的沖突🂠,但是我們不能簡單說哪種價值好、哪種價值不好😥。前面提到👒,我們不能以簡單的二元判斷去看莎士比亞的人物🎴。另外,歐洲早期的價值系統與中國的傳統也不太一樣🤲🏿🏃🏻。林琴南翻譯外國小說時有一點感受特別深🐇👮🏼♀️,與中國小說相比,外國小說裏仁義禮智信都有🪃,但還多一種美德——勇☣️。英文中有個詞特別重要,就是value,這個詞本來就跟“勇氣🫠、勇敢”相關➰👩🏼⚖️。Value這個詞源於拉丁文的“勇敢”,英文中與value同源的詞還有valor(勇敢)🙅🏿♀️🧑🏽🚀,valorous(勇敢的)。因此對於西方文化來說,勇敢是一種特別重要的價值。

有一次羅馬遭到福爾斯人的侵犯🌰,寇流蘭帶領軍隊去攻打福爾斯人的營壘,大勝而歸🌳。回到羅馬後🦹🏽,他必須按照一套固有的程序👶🏿,向普通的羅馬人表功。他為城邦立了大功,應該成為城邦的執政者,做城邦的領袖🪩🧝🏽。按照程序,他必須到廣場上去💐,向大家發表演說;然後脫下衣服👩🏽🎤,向羅馬的普通市民宣講自己的功勞,展示自己的傷疤。寇流蘭身上原有25處傷疤🌩,加上攻打福爾斯人的兩處,一共是27處。但寇流蘭覺得在眾人面前展示傷疤👩🏽🎤,讓大家評價自己很勇敢🤌🏽👨🏽💻,這是件特別不體面、有失尊嚴的事,他不願意。不過最終他還是勉強答應兩位護民官的要求💈🧑🏻⚕️,去見羅馬的普通市民🫃🏽🙂↔️。由於他內心並不情願,覺得這樣做有失體面,於是跟民眾見面時態度不端正,有點馬虎。兩個護民官其實是有野心的👃,他們並不喜歡為羅馬立下大功的寇流蘭,盤算著借老百姓的力量去掉他🛞。這樣就能抬高護民官的地位,跟元老院唱對臺戲🏏,獲取權力的更大份額。寇流蘭實際上並不需這些東西👨🔬。他打勝仗👨👧👧,為羅馬負傷,結果回來向眾人表演時並沒有盡力。護民官利用他所謂的驕傲👨🏻🦱💃🏿,煽動民眾驅逐寇流蘭,最後導致他不得不離開羅馬👩🏿🍼。我覺得莎士比亞很了不起的是,他描寫了這樣一個人物👩🏽🦲,照亞裏士多德的悲劇理論來講,這個人物有他的缺點。這個缺點是什麽?亞裏士多德的悲劇理論指出,悲劇英雄有一個致命的弱點叫hubris(驕傲)。其實每個人都有自己的弱點,沒有人生下來是完美的。悲劇英雄都有自己不足的地方🍍,但他也不是簡單的惡人。簡單的惡人成不了悲劇英雄✧,悲劇英雄有很多地方是讓人敬佩的。寇流蘭將軍就是個典型的例子,他不屑於邀功🏷,不屑於做一些事。他身上的一個缺點就是驕傲,因為不屑於說或做同樣是一種驕傲。驕傲作為一種讓人掉入不幸境況的因素✯,在我們的文化傳統中是考慮不夠的。但在有的文化中驕傲是最大的錯誤,彌爾頓《失樂園》中的撒旦就是一個驕傲的典型。莎士比亞這部劇處理了驕傲的主題,但我們並不因為寇流蘭驕傲就說他是壞人,最好不要進行簡單的好與壞的二元評價🏄🏽♂️。寇流蘭表現出一種復雜的性格,就是福斯特所說的圓形人物的性格🧍👩🏿🎓。這種圓形人物帶著他的種種魅力👫🏼,也帶著亞裏士多德所說的hubris🤹🏻,這個弱點就是他不會在民眾面前放下身段,不會有意討好民眾📐。要寇流蘭像安東尼、布魯圖斯那樣向民眾長篇大論,他做不到🕵🏻♂️,因為他覺得一位英雄沒有必要向民眾表白🧚♀️。

寇流蘭的母親有時似乎過於堅硬,但她在寇流蘭被民眾要求離開羅馬時,卻勸說他妥協🩼。寇流蘭聽了母親的勸說才又回到廣場跟群眾見面👘,但他沒有扮演一個很謙卑的角色👨🔧,沒有乞求群眾推選他為護民官,他說不出口。所以他的演說是失敗的,最終民眾拋棄了他🗼。讓人特別難受的是,寇流藍本是非常勇敢的保衛祖國的英雄,最後反而落得無處可去🕊。福爾斯人有位將軍也非常勇敢,於是寇流蘭就去他那裏🥚,投靠敵人轉而攻打羅馬。我有時忍不住想👨🏽🦲🥤,無論如何寇流蘭不應攻打羅馬;但轉念一想💆🏿♀️,可能寇流蘭受到的創傷太深,覺得羅馬沒有一個人能真正理解自己🦸🏿♂️。那麽,我們看到,把寇流蘭趕出羅馬的是什麽人🙂↔️?是民眾🕛。實際上這些人的判斷力極差,他們無法對一些復雜的事情真正做判斷,往往容易受到他人的挑唆和煽動。雖然莎士比亞不直接寫一些政治話題🧜🏿,但他的戲劇背後牽涉到人的復雜性,尤其是民眾的可塑性。說得好聽一點叫可塑性,說得不好聽🧏🏽,就是民眾的盲目性🙆🏼,盲目的同時又覺得自己了不起,可以決定自己要怎麽樣就怎麽樣。在這個過程中民眾會很開心👨🏻🔧,覺得自己在享受一種權力的快感🫴。因此,對一大批人聚集在一起,莎士比亞總是要潑潑冷水的🌙。

在很多場合,莎士比亞都鼓勵一個人跟自己對話,進行反思。所以莎士比亞筆下有的人物,如麥克白雖然被野心驅使,做了不該做的事,但是即使是麥克白這樣的人也有內在的良知💅。我們文化中也有很多版本的麥克白💭🧑🏽🍼,都主張“彼可取而代之”,殺了別人自己稱王。但是我們從沒有看到那些稱王的人自我反思,自我懺悔,會因自己受野心驅使而擔心、而害怕。但麥克白是有擔心➰、有害怕的,我覺得這是莎士比亞了不起的地方🌁。麥克白心中有懼怕,這說明什麽?說明他還存有良心。所以當沒人敲門的時候,麥克白會聽到好像有人敲門,因為他心虛。如果有人做了同樣的事情🧞♀️,如果他覺得這完全是天意,那麽他會心安理得,不會自己跟自己對話,不會在寂靜的時候聽到外面有人敲門。但大量的民眾👩🏻⚕️,大量聚集在一起的民眾💂🏿,他們缺少這種能力。他們不會問自己⚖️:為什麽剛才我是那樣的🧑🏽🎄📤,現在我又是這樣🧖🏽♂️。我究竟應該是怎麽樣的?因為他們還沒成為一個人物🩵4️⃣。所以在莎士比亞戲劇中,只要成為一個人物🕰🏯,就會比較豐富;而一旦處於無名狀態,作為一批人聚集在一起,就還沒獲得一種人性的豐滿。英文有個表達可供我們參考,莎士比亞經常用到,就叫做the beast with many heads,“多頭的怪獸”。這個詞是很不好的5️⃣,莎士比亞用它來指“民眾”👩🏼🎤。我就用這個不太好的詞結束今天的講座。

最後,我希望大家能繼續閱讀莎士比亞,莎士比亞是沒有窮盡的。我們要跟著先賢馬克思去認真地讀,體會一下偉大作家的深度和廣度💏。我今天就說到這裏,謝謝大家!